Tag: 照顧者員工

照顧有價 – 家庭照顧對照顧者的影響系列 (四) 照顧者護理成本

「護理成本指數」

「護理成本指數」

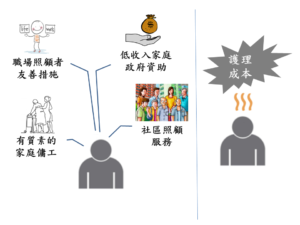

研究特別分析受訪者的「護理成本指數」(cost of care index),「護理成本指數」是指照顧者就「家庭照顧」財務成本上的主觀感受。

- 那些月入低於10,000港元的受訪者的「護理成本指數」是月入30,000港元或以上的受訪者三倍,這顯示出低收入家庭照顧上的開支壓力十分龐大。

| 受訪者月入 | 「護理成本指數」 |

| 低於$10,000 | 47.7% |

| $10,000 – $29,000 | 41.9% |

| $30,000或以上 | 16.1% |

- 工作場所享有友善措施的照顧者所感受到的「護理成本指數」較低,這顯示這些措施有助照顧者較積極的看待照顧成本,並舒緩他們離開職場的迫切性,從而避免影響到其財務狀況。

| 受訪者工作場所是否有照顧者員工友善措施 | 「護理成本指數」 |

| 沒有友善措施 | 43.2% |

| 有友善措施 | 35.1% |

- 不同受訪者在聘用家庭傭工上感到的額外負擔亦可反映在其「護理成本指數」上,以下數字顯示不同人士的負擔差異可達三倍之大。

| 受訪者就家庭傭工而引至的主觀額外負擔 | 「護理成本指數」 |

| 有感到額外負擔 | 56% |

| 沒有感到額外負擔 | 18.2% |

研究總結及建議

研究結果顯示照顧家庭往往令照顧者帶來財務及就業上的影響,其中對低收入家庭的影響尤其嚴重。

家庭傭工對照顧家中長者有一定的幫助,但並非所有照顧者都能夠承擔聘用家庭傭工的開支,而且家庭傭工在照顧長者的技巧上也有參差,研究報告建議政府為家庭傭工進行有系統的訓練及質素檢定,除了保障傭工的職業安全,亦為照顧者提供有質素的傭工照顧家中的長者。照顧者需要有足夠的社區及家居照顧服務才能安心將年長家屬留在家中照顧,真正達到「居家安老」的理想。

研究報告亦建議政府可提供更多資助予低收入家庭,例如補貼他們聘請家庭傭工。此外也建議政府應推行更有系統的社區服務,好等長者及照顧者更有效的接觸到這類訊息。研究最後建議要更積極的推廣職場照顧者友善措施(特別是彈性工作安排),好使到照顧者能適切的為家中長者提供照顧之餘亦可以繼續留在職場,維持穩定的社會勞動力及建構一個關愛的工作環境。

瑪麗修女的故事

瑪麗修女生於1892年的美國,離世時101歲,在11名兄弟姊妹中瑪麗修女排行第一,她於19歲時正式起誓成為一名修女。當時只受過八年正統教育的瑪麗修女日常職責包括教導第七及第八級的學生,在學校假期的時候她不斷進修,經過持續22年的夏季進修,瑪麗修女終於在41歲時高中畢業,取得畢業證書,她的成績亮麗,大部份的學科都拿到A級。

瑪麗修女一生從事教育工作直至77歲,之後仍然兼職教授數學直至84歲,於84歲退休之後瑪麗修女繼續在修道院中教授其他修女及在日常起居事情上協助一些體弱的修女,其他人對她的印象是笑口常開, 一個充滿喜樂與和平的人,她的房間永遠都充滿着她開懷的笑聲。

在她退休的日子,瑪麗修女仍然關心着世界大事和所住社區所發生的大小事情,她每天必做的事包括拿着放大鏡閱讀報紙及書本,望着地圖為世界其中一個大洲祈禱,也會為有需要的婦女及兒童祈禱。

於1990年, 98歲高齡的瑪麗修女做了一個很特別的決定,她聽到一個有關於衰老及阿爾茲海默氏症(Alzheimer’s Disease) 的研究後,毫不猶豫的決定將她死後的腦袋捐出作為解剖研究之用,她簽署了一份同意書表示願意將死後的腦袋捐出作學術用途,她形容那天是她生命其中一個最開心的日子。

瑪麗修女參與的研究計劃就是著名的Nun Study,共有678名修女參與,她們同意將自己大半生在修院的檔案(包括大半世紀前決志進入修院時所寫的自述)、醫療記錄等提供與研究人員,並在餘生每年一次接受一個有關認知能力及身體機能的評估,及於死後捐出腦袋作醫學研究。

這個研究已進行了30年,參與的修女平均享壽85歲(由75至103歳),研究人員研究這群生活模式及習慣極度相似的修女,好使能仔細分析她們生命中各樣際遇(家庭、教育、社交、工作、醫療等)及生活習慣與晚年認知情況的關係。

瑪麗修女在她101歲的時候所做的認知能力評估顯示她並沒有任何認知上的問題,根據陪伴她人生最後階段的修女所說,她在最後的日子思路還是挺清晰的。

因著瑪麗修女生前所簽署的研究同意書,研究人員在她死後取出她的大腦解剖,結果在她的腦中發現十分多神經元纖維纏結(neurofibrillary tangles)及斑塊 (plagues),這些都是有阿爾茲海默氏症的人腦袋中常找到的,這顯示瑪麗修女的腦細胞在生時已經受到一定程度的破壞,那為什麼她生前沒有腦退化的徴狀呢?

其實除了遺傳因素外,環境因素如童年、中年、以至老年的生活方式對一個人的認知情況也有很大的影響,故此任何年紀的人都應該要留意自己的生活方式及習慣(註)。

如有興趣知道更多有關這678位修女的故事及有關研究,可閱讀David Snowdon 所著的Aging with Grace – What the Nun Study Teaches Us About Leading Longer, Healthier, and More Meaningful Lives, 中譯 「優雅的老年: 678位修女揭開大腦健康之鑰」,李淑珺譯。作者Snowdon教授是這研究的骨幹成員,此書並不是充斥著研究數據及學術用語的研究報告,反之作者用生動活潑的文筆描述了他與這群修女真摯的相交,並從中帶出研究的重點及成果。作者並不是高高在上以自己為醫學或學術權威而自居,反之處處流露他對修女們的愛護及尊重,真希望本地各機構中(包括社福及醫療機構)服務長者的員工又或是家屬照顧者都有這種態度!

瑪麗修女晚年患有關節炎、心臟病及貧血,但是她仍保持心境開朗,積極投入各樣服務。當很多人認為年老體弱甚或患上腦退化的生命不再有任何意義與價值時,參與這個研究的678位修女卻為世人示範了如何老得優雅,她們都在年老的日子享受每一天的生活、服務社群、在認知情況良好下同意為科學研究捐出自己死後的腦袋,也願意披露自己的生平故事,她們像天使一般為信仰及所侍奉的羣體貢獻一生,甚至跨越生死,死後仍為科學研究帶來更多新的發現,祝福着無數世人。

註:香港認知障礙症協會的網頁提供了一系列此病症的預防方法。

家庭友善措施 – 照顧者員工有冇得揀?

阿珍(化名)在四十多歲的時候,因要照願患認知障礙症的母親而辭去工作,縱使有兄弟姊妹在經濟上及精神上的支持,但過著不再經濟自主及與以往工作和社交圈子分隔的生活,再加上日常照顧的壓力,最後還是患上情緒病。

隨著人口老化,家屬護老者的數目也隨之上升,但有質素而又可負擔的院舍及社區照顧服務卻未能滿足家居照顧的需要,家屬照顧者所要面對的問題實愈來愈嚴重,無論公營或商營機構都要面對員工成為家屬照顧者後所帶來對工作的影響。在香港這個以商業利益掛帥的社會中,任何人提出這方面的討論,很快便會被商業經濟利益為主導的意見所蓋過。

外地有研究顯示職場上的「家庭友善措施」對機構的財務表現並不存在明顯的影響(不論正面或反面),但實行這類措施卻為員工提供了平衡家庭與工作的一個選擇。香港僱主或政府如只將這問題簡單化為商業或運作成本的考慮,實在是欠缺長遠人力資源的規劃,也漠視了僱主應付上的社會責任。

香港大學最近發表的研究顯示大約有20%的護老者曾因照顧家中長者的緣故而辭去工作。這除了反影社區照顧服務未能解決護老者在家照顧的問題外,也顯視出本地僱主僱員在這議題上的取態。

一般香港打工仔的心態都認為要盡力在職場上拼搏,目的是要得到合理的待遇,但何謂合理的待遇,本地員工與西方發達國家的員工所享有及所期望的實在有很大的距離。

有一位在跨國企業工作的朋友說她在母公司工作的同事很注重家庭,母公司所在地也提供很多家庭友善措施給員工,但在香港分公司的員工便不能夠享受同様的福利了。

英國有法例規定員工在同一機構工作達26 個星期便有權要求彈性工作安排(https://www.gov.uk/flexible-working/overview),所謂彈性工作安排可包括工作地點,例如家居工作,又或是兼職工作、彈性工時、輪更工作等等。

在缺乏彈性工作安排的情況下,香港的打工仔在工作與家庭之間疲於奔命以外的選擇便可能是在這兩者中選其一。經濟環境許可的便會利用家庭傭工,或者購買私營的到戶服務去照顧家人。假如經濟環境不許可的話,便會處於兩難之中,一些低技術的勞工甚或要選擇放棄自己的職業留在家中作全職照顧者,又或是縮減工作時數以應付照顧上的需要,但這正正會令到他們的經濟情況更形緊拙。

最理想的情況當然是員工可以在工作或照顧上有得選擇,香港人近年有句俗語「有得揀先至係老闆」 ,而這抉擇是基於個人的自由意志而不是因為法例上或經濟上的限制而作的Hobson’s choice。一個四五十歲在職場上拼搏多年已累積一定經驗的人要毅然退出職塲,對員工及僱主都是一個損失。

確實越來越多機構「講」家庭友善措施,但實際推行起來又有幾多措施可以幫到普羅員工的需要?某些本地機構提供給員工的家庭友善措施包括「領養子女假期」,實際有需要申請這類假期的員工有多少呢?根據社署的統計, 2017年截至6月止有關領養服務處理中的申請為174宗,等待領養兒童的數目為75位。

另一方面根據香港政府2011年的統計,大約有79萬5千居家長者有一種或多於一種的長期病患,而當中大約有70萬位需要長期接受藥物治療。以家中有一位長期病患的長者為例,一年四次覆診是免不了的,每次覆診用上半天(或大半天),還有覆診前或後的各類檢驗,如長者患有多於一種慢性病,那需要用上的覆診時間可以是按倍數計,還有一些意外或急病等等,除非那長者認知及身體機能仍支持到自己去求診,否則家人陪伴求診都是常有的事,也部分會依賴外傭或陪診服務 (但不是所有家庭有外傭、享用到資助的陪診服務或經濟上可以支付市價的陪診服務)。其實家人的陪伴除了保障求診過程中的安全,也有助家人了解病情及給予精神上的支持。

在香港絕少聽到有僱主給予「照顧者假期」,員工需要照顧家人有時,都要選擇用自己的年假或無薪假期去應付。最近有一間本地銀行增加了員工的年假數目,引來傳媒的一陣頌揚,年假多了,大家都開心,對有家庭照顧需要的員工來說,也是一項德政。

其實員工申請用自己的假期去照顧家人(特別是一些突發的事情),也有其難處,碰着有體恤的上司,員工便可以較為安心放假去應付各樣照顧上的需要,不幸遇着不理解的上司,縱使批了假員工還是要看面色或者心驚膽戰的離開辦公地點。又有些情況是公司的工作(工作量或工種,例如教師、醫務人員、甚至是行政人員)令員工根本走不開,縱或有體恤的上司批假,對有強烈責任感的員工來說,也可能感到不好意思。

基於其性別及職業崗位,員工對家庭友善措施的看法也很不同,外地的研究顯示一些職位較低的婦女甚或職位輆高的員工也會擔心公司高層對照顧者員工存有偏見及影響晉升機會。也有一說法擔心如果婦女(婦女在大部份家庭中擔當照顧者的職責)可以享用更多的家庭友善措施,結果將會窒礙婦女在職場上晉升。但有了這些措施,起碼她們便多一個選擇,況且在人口老齡化的情況下,越來越多男性也需要肩負起照顧上一代的責任。

香港正面對人口老化,如果更多的員工需要留在家中照顧長者,勞動力緊張的情況將更加嚴重, 政府的輸入外傭政策似乎是企圖重複七、八十年代的政策,當時經濟起飛,大量婦女出外就業,從此外傭便彷彿是協助處理家務及照顧小孩的理想方案,但照顧長者方面,外傭是否一個最理想的解決方法?其實外傭的職責及能力也很有局限。雖然照顧母親的壓力十分大,也放棄了自己的事業,但文章開頭的阿珍仍然堅持一個信念,便是家人的照顧是最好的。

照顧者員工期望的是有更多的工作及照顧模式(例如本文未及討論的社區照顧服務)去選擇,還有僱主/上司多點體量。要在香港推行家庭友善或彈性工作措施,實在需要社會上各階層(政府、僱主、員工)更多開放及深入的討論,在人手調配、工序安排及各方面都跳出舊思維才有希望有顯著成效。外國經驗告訴我們,縱使有這類措施的存在,現實上並不是每一個員工都會提出這種家庭友善或彈性工作要求。僱主與員工在過程中也需要作出適當的溝通及協調,使到企業在保留有經驗的員工之餘也幫到員工顧及家庭的需要。